生活中心/于士宸報導

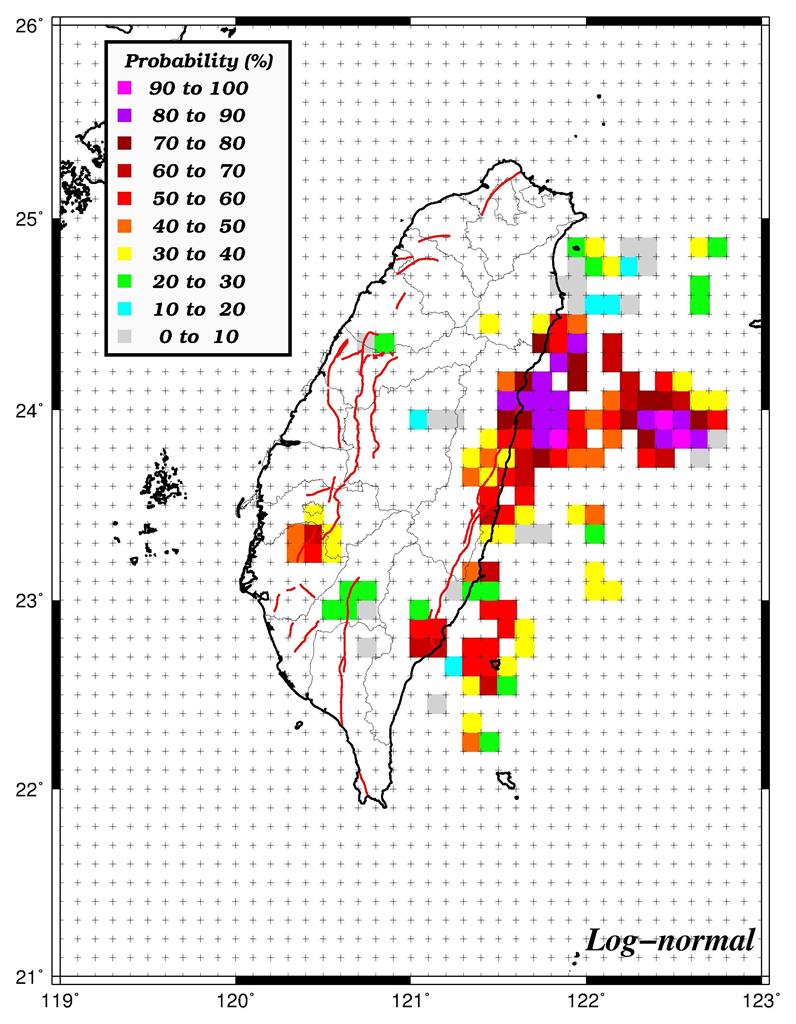

台灣位處板塊交界,地震發生頻繁。今年高規模地震已發生多次,規模6以上地震更發生超過90次,中央氣象署地震測報中心表示,目前地震學上針對活躍期沒有相關定義,但台灣未來50年發生規模6.5以上地震機率有99%,大於規模7.0地震機率則有54%,但不會有規模8以上地震。

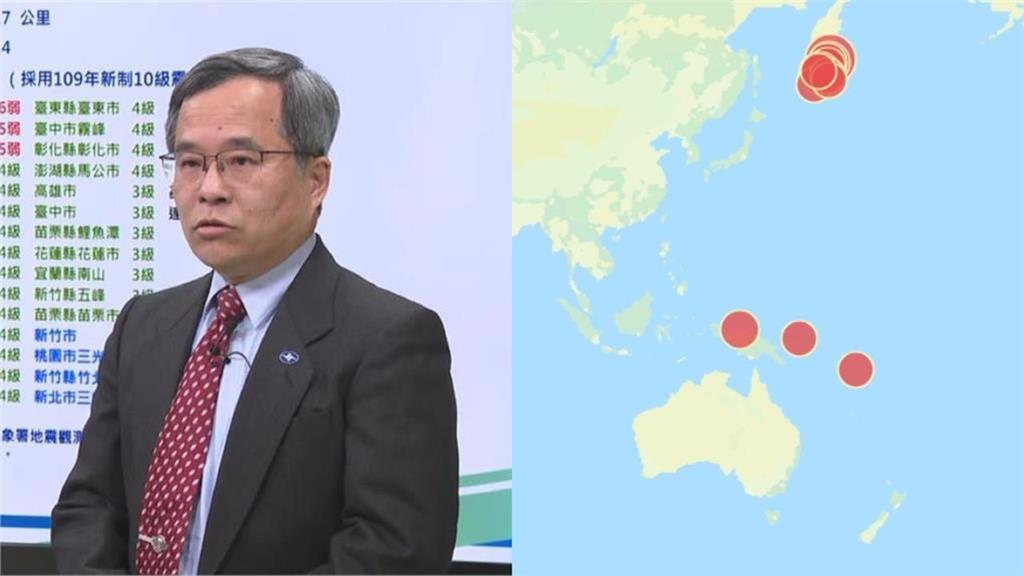

地震專家郭鎧紋日前指出,今年2至3月地球處於平靜狀態,但自3月28日緬甸發生地震後,地震活動明顯增加,且規模6到7地震非常頻繁,顯示全世界已經進入地震活躍期,預估未來規模8以上地震會很頻繁。對此,氣象署地震測報中心主任吳健富則表示,由於台灣陸上斷層長度有限,不會發生規模8以上地震。吳健富強調,目前地震學上對於「活躍期」並無明確定義,因人類觀測地震僅逾百年,過去多依文字記載或考古斷層觀測,若要界定活躍期,須先設定觀測時段並建立統計數據,例如近期地震頻繁,從1、200年來看可能只是其中一個高點,但不一定是活躍期。

台灣未來50年發生規模6.5以上地震機率有99%,大於規模7.0地震機率則有54%,但不會有規模8以上地震。(圖/翻攝自中央氣象署)

回顧起台灣近年來規模較大的地震,2022年9月的台東地震、2018年花蓮地震及2017年台南地震、若回溯過往,1906年曾發生規模7.1梅山地震、1935年新竹台中發生規模7.1地震,1964年也有規模6.3的白河地震,以及1999年的921地震等。對此,吳健富指出雖然目前地震無法預測,只能從斷層破裂長度預估地震規模及未來幾年的錯動機率,若地震震央位於陸上,約7至8秒就能發布國家級警報,如果發生在外海就需要15秒左右,導致民眾已感受到地震才收到警報。目前氣象署已在東邊海域建置海纜,南邊也希望從恆春一帶建置,能多設一站就能多爭取一點時間。