生活中心/綜合報導

國內教育改革議題近期又再引起討論,有民眾在「公共政策網路參與平台」提案,主張把國、高中上課時間延後到上午10點,並在下午4點下課,改善學生長期睡眠不足、提升學習效率,提案不到一週就通過門檻,而教育部依法得在11月14日前正式答覆。

國中生、高中生已經享有最晚8點10分前進校的待遇,但有民眾9月9日在公共政策網路參與平台提案,想再晚一些,國高中上課時間,延後到10點上課、下午4點下課,可能能夠改善長期睡眠不足、藉此提升學習效率。高中生說:「要看學校離家裡面的距離,各有各的好處跟壞處,如果是8點的話就可以早點上課,如果是10點的話,就可以睡比較飽。」

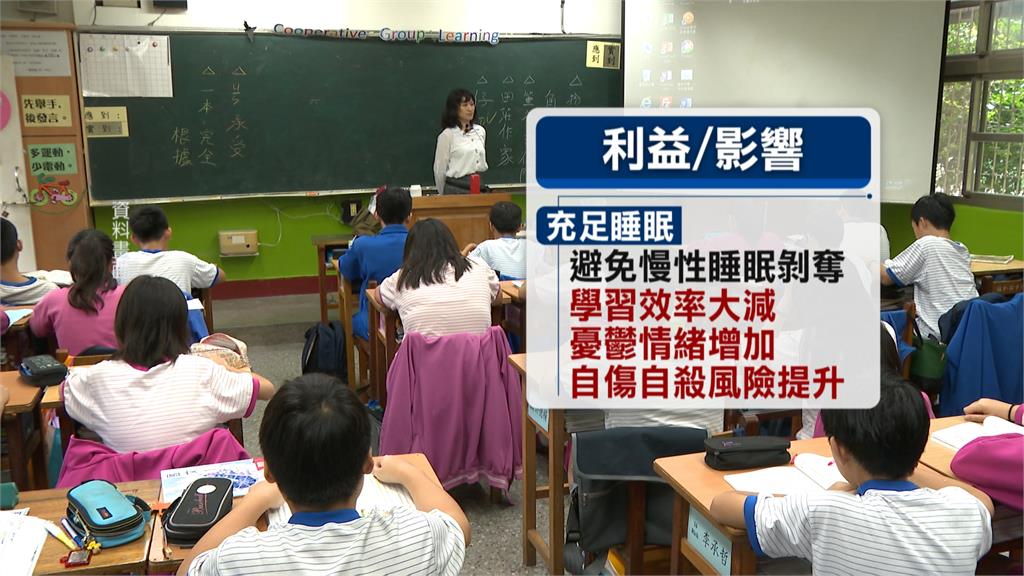

短短3天延後上課的提案就通過,13日進入附議階段,14日通過門檻,截至9月15日上午,已經有超過萬人來附議,也就是說教育部在11月14日前得做出回應。提案人認為,長期的慢性睡眠剝奪,可能導致學習效率大減、增加憂鬱情緒,也可能提升自傷、自殺風險。全教總理事長侯俊良說:「如果只是為了學生的睡眠狀況,我覺得理由充分度還不是很足夠,因為也有可能我們讓時間延後之後,學生是會更晚睡覺。」全教總分析,台灣學生的學習時間,跟世界各國相比確實比較多,學習時間可以討論,但像是孩子的生活習慣、學習時間配置、還有課綱可能也得整體討論,因為會牽扯到不同面向。

台安醫院心身醫學科主治醫師許正典說:「增加睡眠叫不動,但是其他睡眠以外的時間有沒有好好得動,像我們講得運動活動勞動跟互動,有沒有好好做到,這才能讓你的大腦好好得動起來,而不會只在那邊亂動或者躁動。」民進黨立委陳培瑜說:「有一個很現實的問題,例如花蓮台東離島或者是都市地區的高中,每個孩子的需求不一樣,站在一個所謂媽媽角度的前提之下,或者是做為教育公共政策的立法委員來說,我認為通案來看身心健康議題才更全面。」確實不能用個案看通案,國、高中生,因為多元入學管道,覺得自己壓力山大,但有家長也說,上課時間縮短,課綱時數還是沒變,是不是等於變相增加其他壓力?晚兩小時進校學習,對學生來說,聽起來很美好,但現實相當骨感,能否成行,還是得等教育部給個具體答案。