圖、文/周刊王

2025年最新研究顯示,全球於2008至2017年間出生的年輕人中,預估將有多達1560萬人一生中罹患胃癌,其中76%的個案與幽門螺旋桿菌感染直接相關。研究指出,儘管亞洲仍是高風險區,其他地區如非洲因人口結構變遷,未來罹癌人數恐暴增六倍。

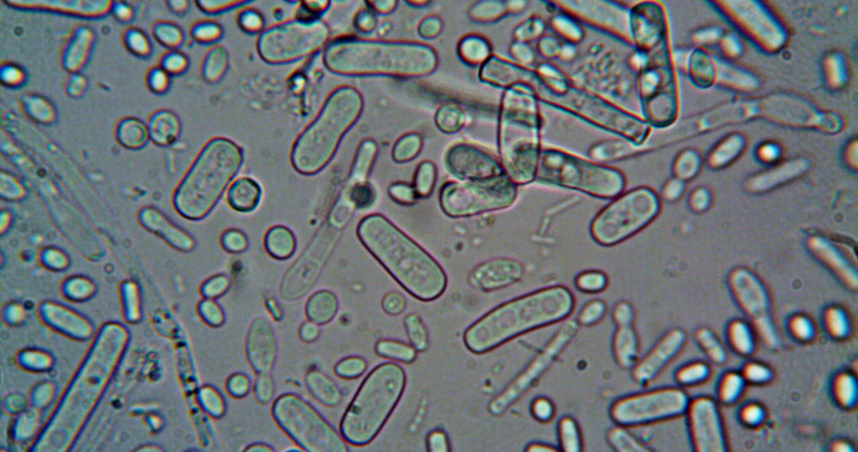

基因醫學專家張家銘醫師在其社群平台上指出,幽門螺旋桿菌是造成胃癌的重要元兇,其引發的慢性發炎反應,不僅使胃部出現不適,長期下來更可能導致細胞癌變。張醫師強調,「預防感染與及早根除,將是改變未來全球癌症版圖的關鍵策略。」

張家銘指出,幽門螺旋桿菌會分泌名為CagA的蛋白質,啟動體內NF-κB發炎通路,使胃部長期處於慢性發炎狀態,進一步讓抑癌基因沉睡,增加細胞癌化的風險。

此外,該菌還會干擾多條細胞關鍵信號路徑,例如Wnt/β-catenin、PI3K/AKT/mTOR、Hippo-YAP等,使細胞生長、分化、凋亡等機制失衡,導致細胞變異、增殖失控,最終促成癌症形成。

張醫師提醒,「癌症從來不是一夕之間出現,而是日積月累的結果」,幽門螺旋桿菌引發的活性氧攻擊會造成DNA長期受損,甚至破壞如p53等關鍵抑癌基因,讓細胞失去自我修復能力,增加癌變風險。

研究同時發現,幽門螺旋桿菌能破壞胃黏膜細胞間的保護結構,尤其是像ZO-1這類緊密連接蛋白的功能被削弱後,細胞之間出現縫隙,使癌細胞更容易擴散轉移,成為胃癌惡化的開端。

幽門螺旋桿菌主要經由口口傳染與食物、水源污染傳播。張家銘建議,民眾應從生活習慣著手,包括共餐時使用公筷母匙、不共用餐具或牙刷、避免食用生食或不明來源食材,以及飲用煮沸水或瓶裝水。

張醫師強調,「家中若有成員感染,應全家一併檢查,避免交叉感染成為健康破口」,家庭成員間的密切接觸可能成為幽門螺旋桿菌擴散的重要途徑。

張家銘呼籲,若有胃癌家族史、曾患胃潰瘍、或長期消化不良者,應主動進行幽門螺旋桿菌檢測,包括吹氣測試、糞便檢查或胃鏡等方式。一旦確診,可透過抗生素搭配胃藥的「根除療法」進行治療,多數患者皆可成功清除感染。

張醫師最後提醒,「慢性發炎,是癌症最好的溫床。」預防勝於治療,從日常做起、及早介入,才能為健康設下第一道防線,遠離癌症風險。