專題組/報導

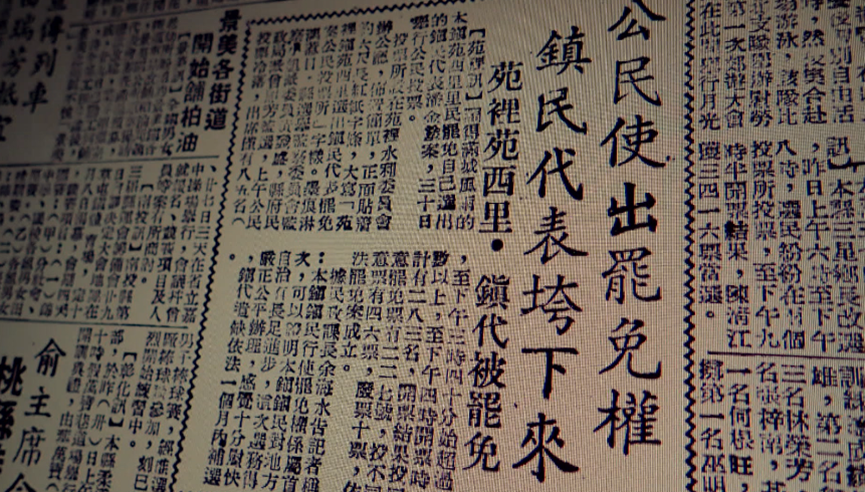

本周六(26日)將舉行罷免投票,是台灣首次不分政黨、規模最大的罷免活動。其實罷免和選舉一樣,都屬於憲法賦予公民的參政權,當多數人民認為政治人物不適任,即可透過「罷免」制度讓他提前下台。台灣最早的罷免成功案例可回溯到50年代,多位鄉民代表遭罷免,甚至連副總統李宗仁也遭國民大會行使罷免權而因此下台。

本周《台灣演義》播出「台灣罷免史」,帶您看民主史上,台灣人民是如何行使罷免權。完整報導敬請鎖定本周日(7/27)晚間7點55分,民視新聞53頻道《台灣演義》。

台灣早在50年代就有民意代表遭到罷免下台。(圖/台灣演義)

自國民政府撤台後,開始舉行地方公職普選,因此有了民選的縣市長與鄉鎮代表,但才沒過幾年,從北到南就有4人遭罷免;尤其民風保守的年代,個人私德也成為罷免理由。1954年,副總統李宗仁也因為長期滯留美國,遭國民大會罷免下台。不過台灣史專家李筱峰表示,李宗仁被罷免可能是出自於政治意圖,因為隨後不久,省主席吳國禎也被撤職,幾年後孫立人案爆發,整體看來更像是蔣介石要排除阻止他政治發展勢力的人事布局。

台灣人民的罷免權,到了90年代卻受到限制。環保團體因為不滿立法院通過高達1125億的核四預算,因此對擁核派立委展開罷免,但國民黨卻展開防堵,先是增列「罷免投票不得和其他投票同時進行」,使得當時罷免投票無法順利與年底省市長選舉合併舉行,隨後又修法將罷免門檻一舉提高到「投票率和贊成票都要達到二分之一以上」,大幅增加罷免的難度。更多精采節目請見台灣演義

✅節目播出資訊:每周日晚間7點55分,請鎖定民視新聞53頻道 台灣演義

✅訂閱台灣演義Youtube ,更新最精彩內容 :請點我

✅按讚台灣演義FB,掌握最新節目 :請點我