生活中心/李明融報導

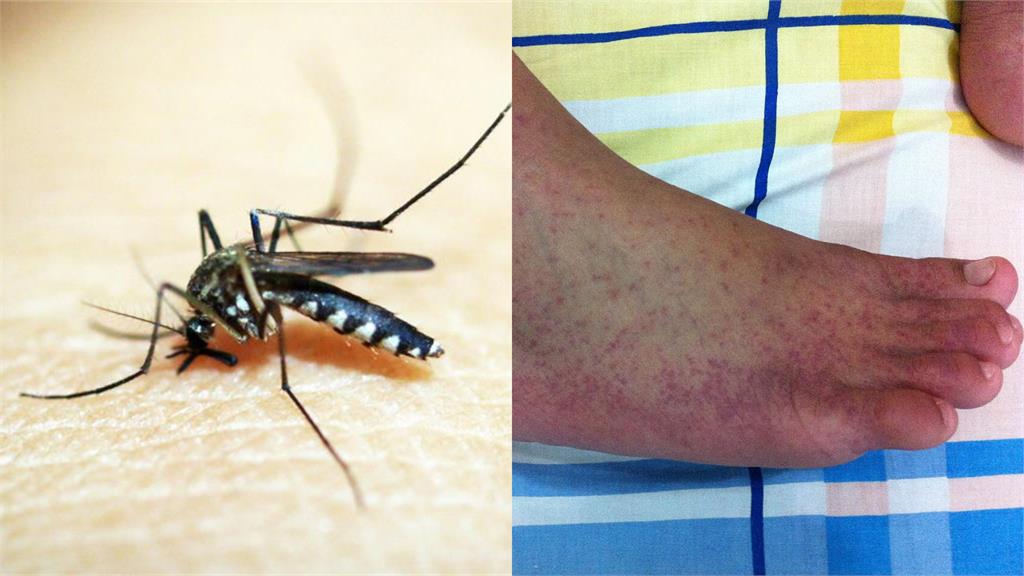

衛福部疾管署今天(7日)公布,國內新增1例來自中國境外移入的屈公病(Chikungunya)病例,為中部本國籍40多歲女,7月至廣東省佛山市及深圳訪友,返台確診,也是今年首例來自中國境外移入的屈公病個案。中國廣東近期爆發屈公病疫情,截至目前已累積逾7000例確診病例,加上這次首例境外移入個案,讓人不禁擔心是否會加劇國內疫情,然而「屈公病」和「登革熱」同樣都是透過病媒蚊傳播,但有專家指出兩者卻是完全不同的疾病。

屈公病是由被帶有屈公病毒的病媒蚊叮咬所引起的急性傳染病,傳播途徑為白線斑蚊或埃及斑蚊,無人傳人風險,潛伏期2至12天,疾管署指出屈公病發病初期症狀與登革熱、茲卡病毒感染症很相似屈公病毒感染者多數有症狀,包含突然發燒、關節疼痛或關節炎(約70%患者有,特別是手腳的小關節、手腕和腳踝)、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛或皮疹(約半數的患者會出現),且可伴隨結膜炎、腹瀉、畏光等非典型症狀,症狀持續約3至7天。屈公病較少見致死的案例,大部分患者在7至10天內可康復,少數患者從發病開始出現嚴重的關節痛,並持續數個月。

另外,新生兒、65歲以上長者、慢性病患者、孕婦等都屬於高危險族群,若感染屈公病,容易有併發症或較嚴重症狀的風險,目前屈公病沒有特定之抗病毒藥物可供治療,以支持性療法為主,因此若出現疑似症狀時,請儘速至附近醫療院所就醫;疾管署提醒,民眾平時應做好病媒蚊孳生源的清除工作,此外,民眾平時也應提高警覺,了解屈公病的症狀,除發病時可及早就醫、早期診斷且適當治療,同時避免再被病媒蚊叮咬,以降低屈公病毒於社區傳播的可能。