即時中心/潘柏廷報導

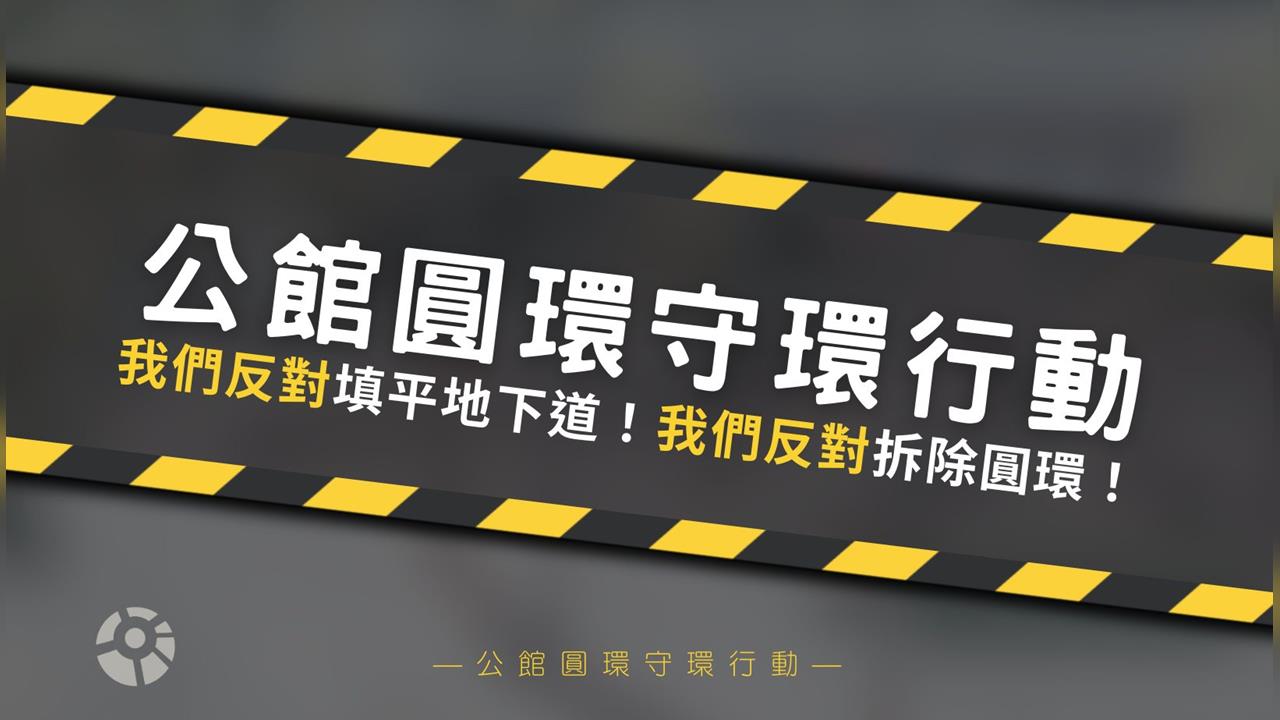

台北市先前預告,要在本(9)月13日除拆除公館圓環改成正交路口,甚至要將原先公車專用地下道填平,便引起附近居民、議員、交改團體的抗議。如今,民間團體「公館圓環守環行動」已悄悄在臉書成立,並在今(4)日於臉書發文提出3大訴求,第一,反對填平公車地下專用道,應確保大眾運輸的優先通行權、第二,反對拆除公館圓環,應優先試辦標線號誌改善、第三,反對造成交通黑暗期,應做出更完善的配套措施。

公館圓環守環行動今日在臉書以「公館圓還守環行動 正式啟動」為題發文,首先便表態反對拆除公館圓環與填平公車專用地下道。

接著,粉專指出,長久以來,交通都以技術導向與自上而下的規劃為主,強調量化的分析數據(如道路服務水準、車流量、旅行次數等),缺乏使用者中心規劃,這種形式主義的規劃方式,導致道路難以符合使用者的日常經驗。即使道路拓寬再拓寬,工程一做再做,標線一畫再畫,標誌一貼再貼,都無法有效改善台灣的交通困境,使得民眾每次上路都是一場與死神的搏鬥。

粉專進一步指出,公館圓環的交通改善並非新議題,北市府過去針對各調整方案進行多次的模擬分析,公館圓環的行車方式與規則也歷經多次改動。今年3月25日,時任台北市市長蔣萬安與副市長李四川於個人臉書平台上發表拆除公館圓環的政策承諾,引發各界熱烈的討論。

同時,粉專也說,交工處於5月29日與7月31日舉辦兩場說明會,多位民眾表達意見,交通倡議團體與議員也提出相對簡易的標線號誌改善方案,而北市府仍不聽取民眾意見,於8月27日強硬宣布工程浩大且工期長的拆除圓環及填平地下道方案將要執行。這項主打著「交通安全」的改善方案,顯現出北市府決策過程與交通治理的問題,因此引發了民眾的反彈與憤怒。

為此,粉專簡易整理3個最關鍵的痛點,第一,公車專用地下道路權降級。粉專說,台北市政府為提升大眾運輸效率與吸引力,自1996年起以松江路為首,陸續推動公車專用道。羅斯福路也在2006年啟用,成為台北市第10條公車專用道,公館圓環地下道因此成為台北唯一A型路權的公車專用道,公車能完全隔離其他車流、不受號誌干擾快速通行,大幅提升尖峰時段運輸效率與準點性,展現「公共運輸優先」的政策價值。

話鋒一轉,粉專提到,今日的台北市政府卻選擇填平公車專用地下道,不僅使公車重新受制於平面交通,造成效率下降與準點性降低,增加通勤者的不確定性成本,削弱大眾運輸吸引力,未來將導致更多的用路人轉向私人運具,使得經過公館圓環的道路更加壅塞。北市府在推行2030年綠運輸使用率70%政策的同時,卻是在公共運輸的制度上走向倒退之路,值得社會各界審慎以對。

二、機車使用者成為代罪羔羊。粉專也說,北市府交工處將公館圓環高事故數歸因於機車族,然而事故頻繁並非「機車本身危險」,而是源於制度性設計缺陷與路權邊緣化。

粉專舉例說明,以羅斯福路南下車道為例,排除公車專用道後僅餘三車道,內側禁行機車,外側又受右轉車阻擋,迫使機車僅能在中間與右側車道間頻繁切換,而進入待轉格的路線更是與斑馬線重疊,提高與車流及行人間的 交織率(degree of traffic weaving),也提高用路人的風險。

於是,粉專批評,市府改善方案並未針對機車設計合理措施,反而縮減待轉格,將機車與行人危險性提高。問題的核心不在於單一族群,而在於交通部門長期缺乏漠視不同運具間的空間權力分配,並以去脈絡化的敘事將責任推回機車族,掩蓋了真正的矛盾。真正的交通改善,應是還原結構性問題,重新調查道路使用者的行為模式與用路習慣,審視現有道路的空間安排,讓每個人都有一條安全的回家之路。

三、說明會只是表演沒有傾聽。粉專分析,傳統交通規劃方式已不足以回應當代的交通挑戰,強調由下而上的「參與式規劃」已興起多年,其核心理念在於賦權民眾,使其意見能透過制度化的程序進入決策過程。因此,相關法規與行政規範陸續將召開說明會、公聽會等要求納入程序設計,藉以確保規劃政策的公共性與合法性。理論上,這些機制應成為政府蒐集意見、回應需求與建構共識的重要渠道。

粉專認為,在公館圓環的案例中,市府雖形式上舉辦說明會,卻未能充分通知在地里長與居民,且民眾表達的意見亦未能具體反映於修正規劃中。使得每位費時費力參與說明會的民眾流於程序性參與,背離舉辦說明會的初衷,更削弱了政策的正當性與民眾的信任,使公共決策淪為象徵性操作。這樣不理會民眾意見,拒絕溝通的政府,竟出現在強調自由民主的台灣,值得社會反思。

綜合上述,粉專強調,他們認為交通不該只是數字與工程,應聆聽每位使用者的真實聲音,公館圓環面對的問題是台灣交通困境的縮影,每個人都有權力表達意見,共同討論,一起創造真正安全的交通環境。

對此,他們提出三大訴求,第一,反對填平公車地下專用道,應確保大眾運輸的優先通行權、第二,反對拆除公館圓環,應優先試辦標線號誌改善、第三,反對造成交通黑暗期,應做出更完善的配套措施。

最後,粉專也強調,「公館圓環守環行動」將成為大眾發聲的平臺,讓經驗與需求被看見。公館圓環引起的高度社會關注,顯示出台灣的交通是時候該擺脫技術導向與由上而下的傳統規劃模式,要朝使用者中心規劃邁進,讓我們一起來表達意見、共同討論,串聯行動,推動更安全、更公平、更舒適的交通環境。