CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱/台北報導

「黃斑部皺褶」是常見的眼底疾病,會導致視力模糊、扭曲變形,影響生活品質,儘管可以手術清除皺褶,但臨床卻仍有1至2成病人在手術後,視力無法順利恢復如常,台北榮總今(17)日發表最新研究成果,研究團隊首度破解黃斑部皺褶視力惡化的關鍵,原來若皺褶中的膠質細胞密度越高,病人手術後視力恢復就越差。醫師強調,黃斑部皺褶的早期介入因此更形重要。

根據統計,黃斑部皺褶的好發率大概為總人口的5.3%到18.5%,尤其好發在中年以上族群,有糖尿病史,曾視網膜發炎、剝離或裂口等病變者也是高危險族群。而早期的黃斑部皺褶通常沒有明顯的症狀,臨床上需透過眼底鏡檢查或是同調共軛光掃描儀來診斷。

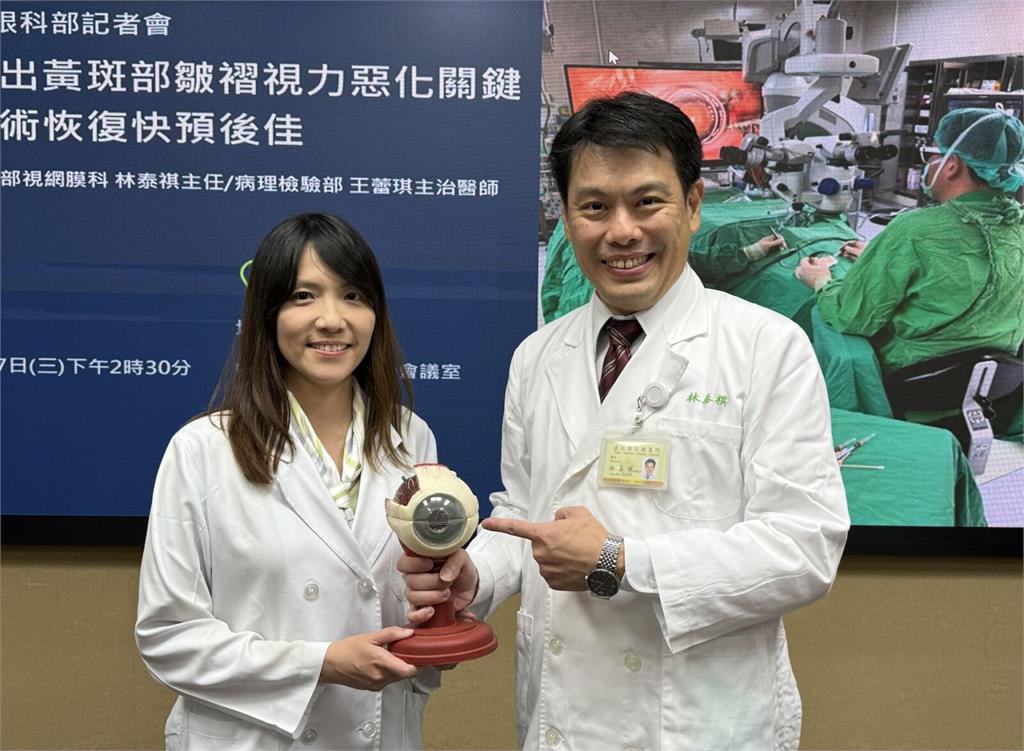

台北榮總眼科部視網膜科主任林泰祺表示,眼睛的感光細胞主要集中在黃斑部,是中心視力的樞紐,一旦發生病變,中心視力就會大受影響,他形容,黃斑部皺褶就像一張糖果紙,包覆在黃斑部之上,拉扯黃斑部。病人最早出現的症狀,往往是看東西會扭曲變形。

林泰祺說,黃斑皺褶過去常被認為是「良性、進展緩慢」的疾病,通常只有在患者視力嚴重受損時才會建議動手術,不像眼中風或視網膜剝離等,不快處理就會有失明疑慮,所以往往會先觀察數個月至半年,藉由每一次回診觀察扭曲變形、中心視力及破壞程度,再來決定手術介入的時機點。

問題在於,過去手術治療多僅限於視力嚴重受影響的患者,雖然有70%至80%的病人在成功移除黃斑部皺褶後能恢復視力,但仍有10%至20%的病人即使手術順利,視力改善仍相當有限。

林泰祺說,為了找出原因,台北榮總眼科部與病理檢驗部合作研究,利用創新視網膜組織病理送檢流程,打破國外先前研究在病理檢驗的瓶頸,首度發現黃斑部皺褶的嚴重程度與薄膜中細胞的組成息息相關,並首度證明膠質細胞的大量增生是視力惡化的主因。

台北榮總病理檢驗部醫師王蕾琪指出,研究發現,黃斑皺褶主要由三種細胞組成:膠質細胞、玻璃體細胞以及纖維細胞。其中,膠質細胞占比最高,且會隨疾病進展而不斷增生。研究結果顯示,膠質細胞密度越高的黃斑皺褶患者手術後視力恢復就越差。相較之下,玻璃體細胞與纖維細胞的影響力較小。

林泰祺強調,膠質細胞的異常增生會導致黃斑部增厚與結構扭曲,進一步造成病人視線模糊、影像變形。更重要的是,這種細胞變化可能早於共軛光掃描儀影像上可見的結構變化,因此光靠影像檢查,往往無法及時判斷疾病惡化的速度,不過,隨著顯微手術與影像技術的進步,手術風險與併發症已大幅降低,因此,應該導入早期介入的觀點,即使症狀輕微也應該及早治療。

照片來源:CNEWS資料照/記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台灣新生兒死亡率連20年超日、韓! 致死率高遺傳疾病篩檢率雪崩

加熱菸10/11合法開賣 攜帶入境照重罰500萬!國健署長曝理由

【文章轉載請註明出處】