圖、文/周刊王

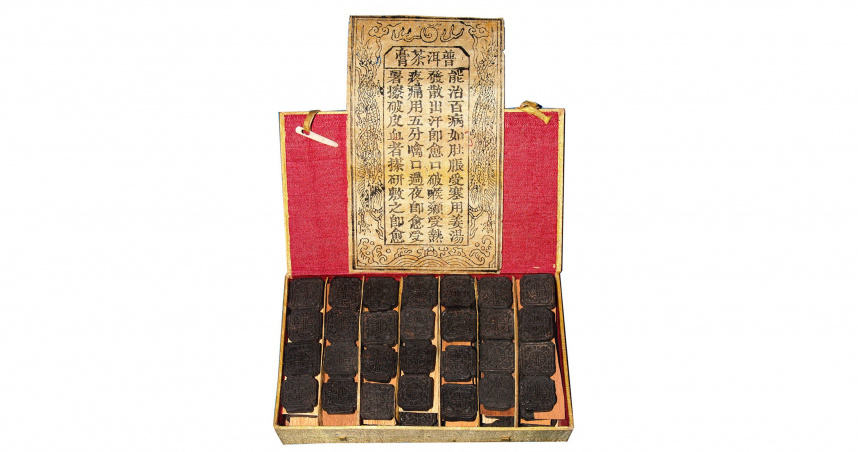

2010年春天,北京榮寶藝術品拍賣會首次推出「普洱茶專場」,其中一盒28塊裝的清宮普洱茶膏,成交價格狂飆至100萬8千元人民幣,換算每塊3公克(大小為2公分見方)高達3萬6千人民幣,引發各界關注。

2010年春天,北京榮寶藝術品拍賣會首次推出「普洱茶專場」,其中一盒28塊裝的清宮普洱茶膏,成交價格狂飆至100萬8千元人民幣,換算每塊3公克(大小為2公分見方)高達3萬6千人民幣,引發各界關注。

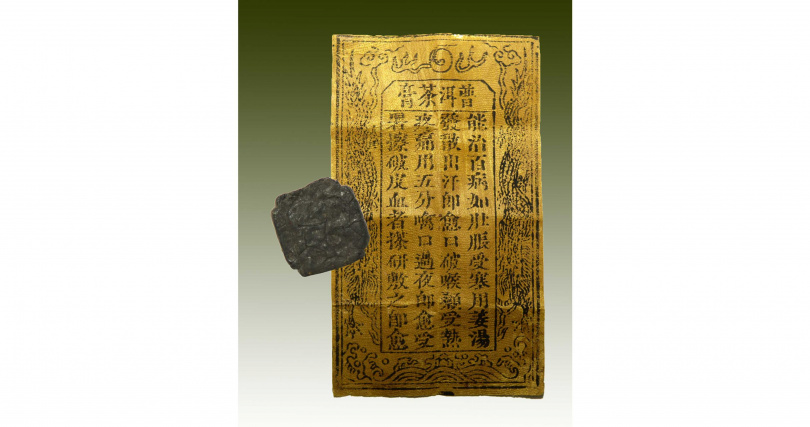

事實上,普洱茶品中最神秘的茶膏,在清朝時不僅是最珍貴的貢品,還是具有療效的神奇藥物,清朝趙學敏在《本草綱目拾遺》中曾提到:「普洱茶膏黑如漆,醒酒第一……消食化痰,清胃生津,功力尤大也」。以及「普洱茶膏能治百病,如肚脹、受寒,用姜湯發散,出汗即癒。口破喉顙、受熱疼痛,用五分噙口即癒」。顯然在醫學尚未發達的清代,普洱茶膏往往被當作治病的成藥使用,至現代醫療發達以及成藥普及後才逐漸失傳。

更早的2004年2月,近代大思想家魯迅所珍藏的3公克清宮普洱茶膏,在廣州以1萬2千元人民幣的高價拍出,才喚醒許多普洱茶人的記憶。而根據報載周海嬰的回憶說,從懂事起每逢年節吃完大餐,若感覺腸胃不適,父母親就會取一小塊沖泡給他喝,確能達到神奇的療效;而曾以茶傳情傳為佳話的魯迅與許廣平自己卻始終不捨得喝,今日才能留下140公克的絕世珍品。

所謂茶膏,其實是將茶葉先熬成糊狀、濾去茶渣、蒸發水份,再將提煉出的茶汁注入模具壓制成型後烘乾而成,而100斤上好普洱茶才可以熬出20至25市斤的茶膏,可見已經完全濃縮了普洱茶的精華,其珍貴可見一斑。

我也有幸在名攝影家莊靈家中,親眼欣賞觸摸了前故宮博物院副院長莊嚴大師所留下,莊家珍藏至今的一片茶膏,黝黑的外觀堅硬無比,從表面的氧化程度、花紋的精致,以及泛黃的說明紙張來看,距今百年以上應無庸置疑。有趣的是說明紙張上的文字,就全然引用《本草綱目拾遺》的記載,且一字不漏、一句未改。

來自緬甸佤邦的〈國際和平禁毒基金會〉鍾會長告訴我:對日抗戰後期1942至1943年間,杜聿明奉命率領遠征軍赴緬配合英美聯軍追擊日軍,由於國軍極度缺乏醫藥物資,聽聞茶膏可以替代止血藥物還能提神,因此和孫立人將軍聯袂向雲南民間、茶商、中藥商等大量收購茶膏,以預備戰略物資分配各個作戰單位及野戰醫院。而據說中共建國後,爲支援入藏部隊需要,在1950年也曾委託雲南省茶葉公司熬製3500斤的茶膏,總共製成42市擔,顯然當時軍方也認同普洱茶膏的療效吧?

根據《雲南省茶葉進出口公司誌》記載,關於茶膏製作的工序,是先將茶及茶末放置大鍋中,充分煎熬至汁出盡為止;再將煎熬之茶湯盛於布袋中壓榨,使茶湯濾出。然後將濾出茶湯再置於大鍋中煎熬,湯表面若浮出淺黃色之物則以小鍋鏟剔去,以保持膏汁的純度。茶湯熬煎至濃茶汁程度時,轉盛於小鍋中煎熬,至液體成膏狀再收膏。完成的茶膏則應具有「取起一團,拉長不黏手,色起淡褐色」的特色。

目前兩岸三地收藏陳年普洱茶膏最多的,應非自號「抱拙」的雲南台商黃君莫屬,其次為陶藝名家翁國珍,包括百年「民間版」茶膏、陳期約90年的「民國版」茶膏、1943年左右的「抗戰版」茶膏、1950年的「解放版」茶膏,以及近年遠從印緬邊境少數民族部落帶回的稀有圓餅陳年茶膏等,可說涵蓋了近百年的各款歷史記憶。

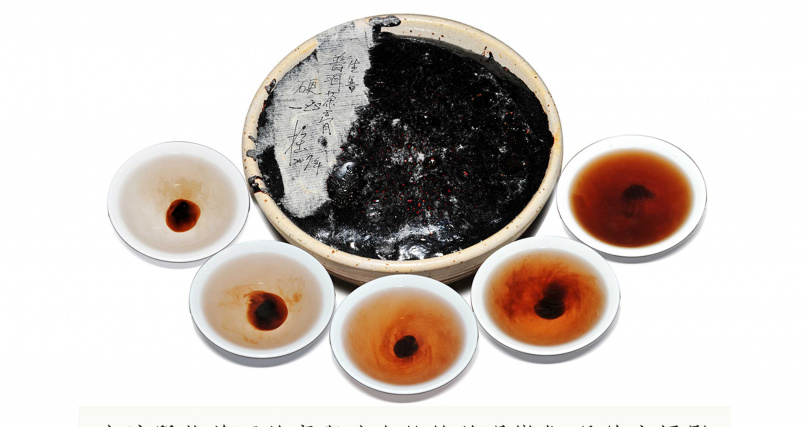

有次拗不住我的要求,黃君取出方正外觀的百年老茶膏,約莫1公斤重吧?深褐色的膏體表面還殘留菩提樹葉斑剝的包裝,散發悠悠歲月的深沈氣息。剝下少許置入玻璃壺中稍稍攪拌就全然溶解,紅濃明亮的湯色與瞬間釋放的厚實香氣,讓我忍不住抓住陶杯就輕啜入口,果然有濃郁的木質香加上淡淡的甜味溢滿整個口腔,入喉後且全身發熱直導丹田,讓我大感驚奇。不過無論外觀、色澤、包裝、風味等,與我過去所報導過的宮廷版、民國版、抗戰版、解放版等四種老茶膏都不太相同,推論應該有百年以上陳期吧?

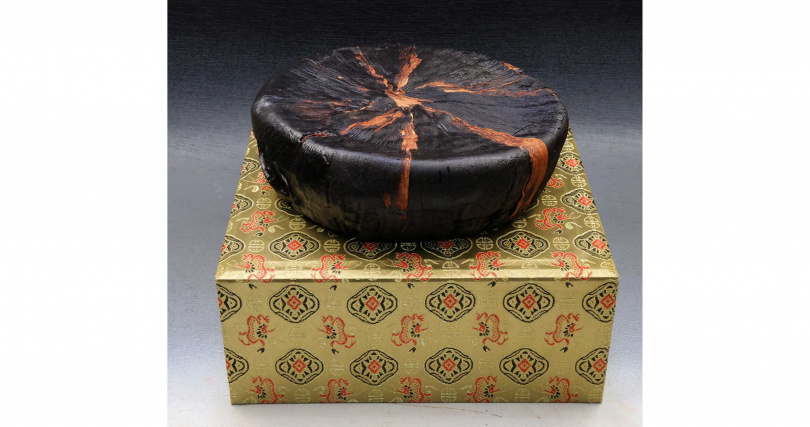

最特別的還是翁君珍藏淨重約三公斤的圓形完整茶膏,與今日兩岸所有流存的老茶膏外觀全然迥異,正面還清楚可見竹箬的包裝殘跡。係來自5800公里外的印緬邊境,海拔1800公尺的LAGA少數民族部落所發現,輾轉來台後讓他彷彿收到絕世珍寶般為此興奮了好幾天。對照明代許次紓《茶疏》所說「茶須築實,仍用厚箬填緊。甕口再加以箬,以真皮紙包之」。顯然早年在製作時即已考慮日後陳化的「過濾雜味、確保清純」,難怪落難異邦近百年悠悠歲月,依然能保存完好了。