生活中心/吳宜庭報導

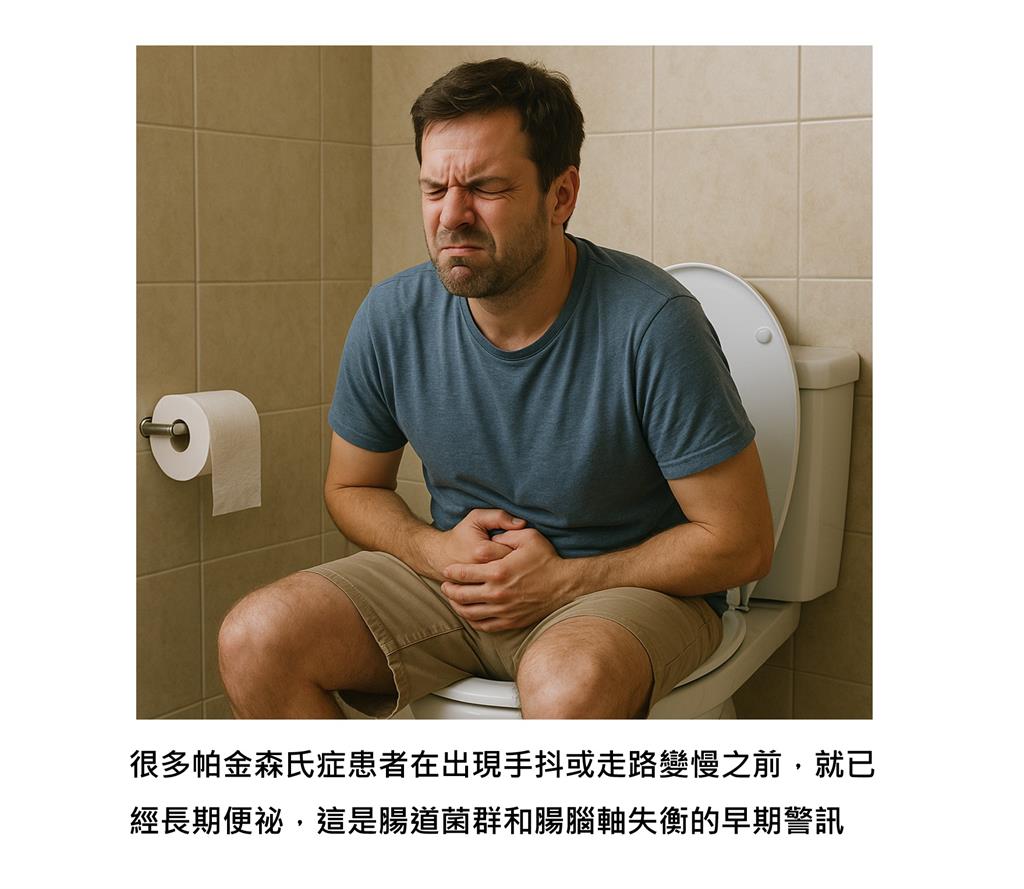

隨著全球人口走向高齡化社會,與年齡相關的慢性疾病也逐漸成為公共衛生關注的焦點。其中,帕金森氏症患者人數持續增加。醫師指出,許多人對帕金森氏症的認知多停留在「手抖、動作變慢」等明顯症狀,但其實最早的徵兆可能從「腸道」就已悄悄出現,長期便秘可能正是帕金森氏症發出的第一道警訊。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示,便秘雖常被視為老化或腸胃功能變差的正常現象,但臨床觀察與研究發現,許多帕金森氏症患者在出現手抖、走路變慢等症狀前,就有長期排便不順的困擾,甚至有病人在確診前十年就開始出現腸胃問題。這背後與腸道菌群失衡、腸腦軸功能異常有密切關聯,當腸道無法正常產生短鏈脂肪酸,不僅使腸道蠕動變慢,更可能讓丁酸和丙酸穿過受損的腸壁,進入血液循環並影響大腦健康。

為維護腸道與大腦的連結健康,張家銘建議從日常飲食做起。他強調應多攝取富含膳食纖維的蔬果、全穀雜糧、豆類與堅果,像是燕麥、香蕉、洋蔥、蒜頭、菇類等皆富含可發酵纖維,有助益生菌產酸、促進蠕動、改善排便;而無糖優格、味噌、泡菜等發酵食品則能間接促進短鏈脂肪酸的生成。不過他也提醒,選擇時應避免高糖或多添加物產品,才能真正達到保健效果。