生活中心/李明融報導

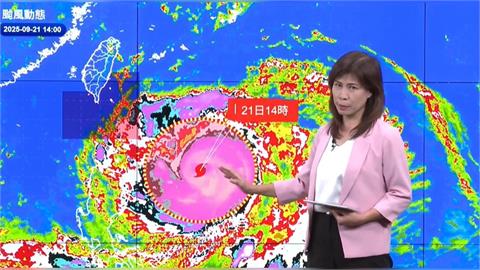

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流導致光復鄉大面積淹水,各處都是泥沙堆積的慘況,至今已經釀成14人死亡,46人失聯,農業部林保署今天(24日)清晨啟動無人機進行空拍勘查,發現溢流口壩頂已遭水流下切80公尺,湖水也比昨天縮減75%,仍維持紅色警戒,危機尚未解除。堰塞湖今年7月早已成形,外界好奇為何直到9月下旬仍無法開挖或爆破洩洪?對此,專家直言這些方法都「不可行」,對此,他表示面對如此天災巨人「最好做法就是預測其動作,然後逃跑!」。

根據《自由新聞網》報導,國科會韌性台灣專案計畫辦公室召集人、中興大學水土保持系終身特聘教授陳樹群針對馬太鞍堰塞湖解決難題表示,由於該堰塞湖的壩體長度2公里多、達2億立方公尺,且是地震風災造成鬆軟土石堆積,宛如一座小山,其蓄滿水位的水量有9100萬噸,幾乎等同一座南化水庫,對於學界跟政府單位,這如同不定時炸彈,外界提出「炸掉」或是「開挖」兩個人工方法事實上都是不可行的;陳樹群指出不開炸堰塞湖主要原因是「生態考量」,這樣的方式勢必會引起環團反對,先進國家都不可能如此處理,另外,開炸的能量會造成各方土石鬆動,恐會再有引發崩塌的風險,炸破的方法不切實際。另外,機器開挖的方式,陳樹群直言該堰塞湖位在深山,沒有路可走,唯一移動土石的方法就是使用直升機吊掛,但台灣目前沒有任何直升機可以吊掛數十噸重的挖土機,就算真有能力吊上山,現場開挖估計需上百台規模同時作業,有其難度,沿著溪流開路上山也會有破壞生態的風險。

網路傳可用虹吸方式把湖水抽乾,陳樹群反駁,颱風豪雨之前,該堰塞湖水位離壩頂差40、50公尺,而虹吸作用原理不可能超過8、9公尺,若該湖水位滿到剩下9公尺「有誰敢施工?已經快潰堤了」。因此到底有什麼樣的方法可以解決堰塞湖?陳樹群認為人不能勝天,花蓮堰塞湖就是一個「天災形成的巨人」,目前最佳解就是「監測每一個動作,做好逃跑準備」,不料學界與政府單位才剛討論好這樣的解方不久,就因樺加沙颱風讓花蓮短時間降下600毫米雨量,將這顆不定時炸彈引爆。陳樹群表示,這次溢流讓該堰塞湖壩體也被大水沖刷掉一部分,因此其庫容量會越來越小,後續災害影響減低非常多,但仍不能掉以輕心,他認為後續每次溢流災害會越來越小,最終直到水將壩體沖刷殆盡,回歸大自然原本的模樣。