影音中心/王雅瑜報導

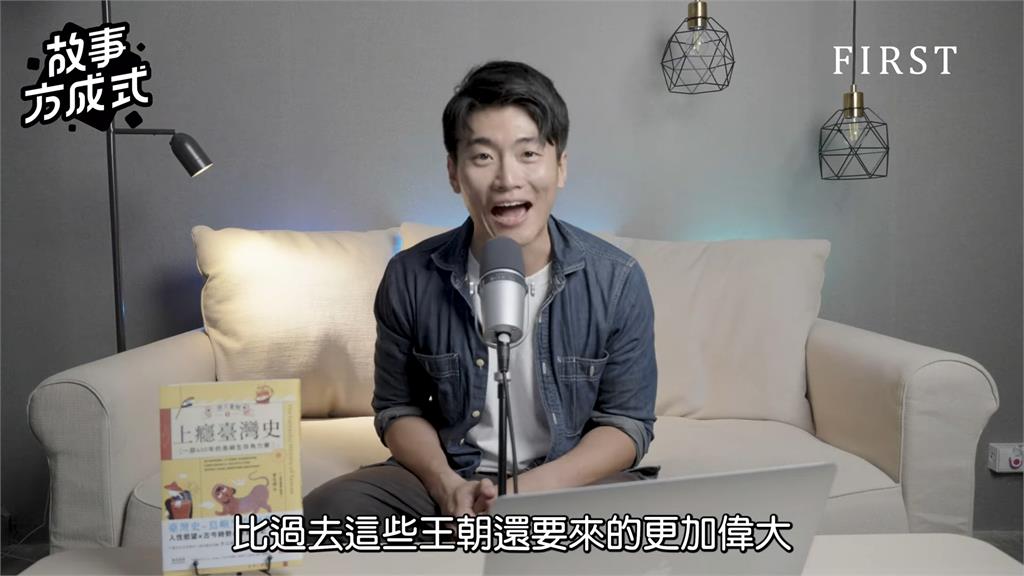

清朝治理台灣212年,在初期,對台灣採取消極治台的態度,在1860年時,重啟港口通商,台灣經濟才開始有大幅提升。時常講解歷史的YouTuber文成日前提到,在台灣史教科書中,清朝非常的「影薄」,幾乎沒有存在感,沒有多少過往詳細紀錄,會有這樣的狀況,是因當時清朝是基於名聲、國家安全、地理位置的考量,才將台灣納入版圖,之後,認為治理台灣是一件「成本極高,收益極小」的事情,便決定消極統治,而這也是康熙、乾隆皇帝,看起來像是「台派」的原因。

文成介紹,滿州皇帝會想要征服台灣,是因為想要透過這件事情,證明清帝國比先前的明、元、宋等帝國都還要厲害,另外,當時的康熙皇帝,其實並沒有想要將台灣納入版圖,「多一個行政地區,就要多一筆支出」,這並不是一個好主意,是當時施琅建議「如果台灣又被荷蘭人搶走,或是再度聚集海盜,對於沿海地區會極度不利」,這才讓康熙皇帝決定將其收入清帝國。

雖然將台灣納入清帝國治理版圖,但因台灣對北京而言,距離太過遙遠,且天然物產並不豐富,沒有生產金礦、銀礦,產出的稻米也不足以讓當時的中國內地食用,這種種原因,也讓康熙皇帝對台灣「較不重視」的原因,認為治理台灣是一件「成本極高,收益極小」的事情。

從現代角度來看,清朝治理台灣212年,能在古蹟外可見其蹤跡外,現代建設只留有瑠公圳、八堡圳、曹公圳這3條水圳,其它都存在於軍事防禦方面,文成表示,雖然很難定義當時究竟是「消極治理」還是「積極治理」,但台灣過去與紐約,幾乎同時被荷蘭人當成經營的目標,但到現代,紐約已經變成了世界上最大的都會區,與台灣相差許多,而文成認為,這與清帝國的百年經營,脫不了關係。