翁達瑞 / 美國大學教授

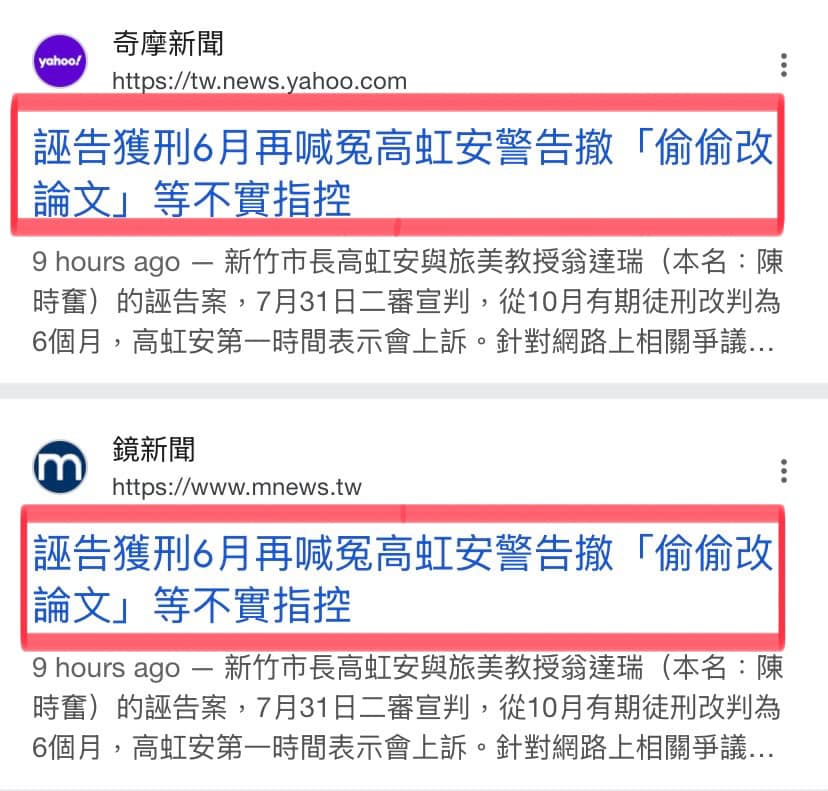

高虹安誣告我被判刑,網路上有一群人扭曲事實幫她洗白,也有另一群人道出真相反駁,包括高虹安在誣告我之前曾「偷偷改論文」。

眼見輿論風向帶不動,高虹安又犯了老毛病,企圖利用濫訴打壓網民的言論自由。高虹安威脅網民修正或撤下「偷偷改論文」的貼文,否則就要依法追究法律責任(附圖一)。

在這篇貼文,我要將事實經過公開,證明高虹安誣告我之前確實有「偷偷改論文」的惡行。如果高虹安認為我所言不實,有膽就再對我提告,我一定再以誣告回敬。

我無意與滿嘴謊言的高虹安糾纏,但也不容許她繼續胡說八道。以下是相關的事實,我逐點解說如下:

#事實經過

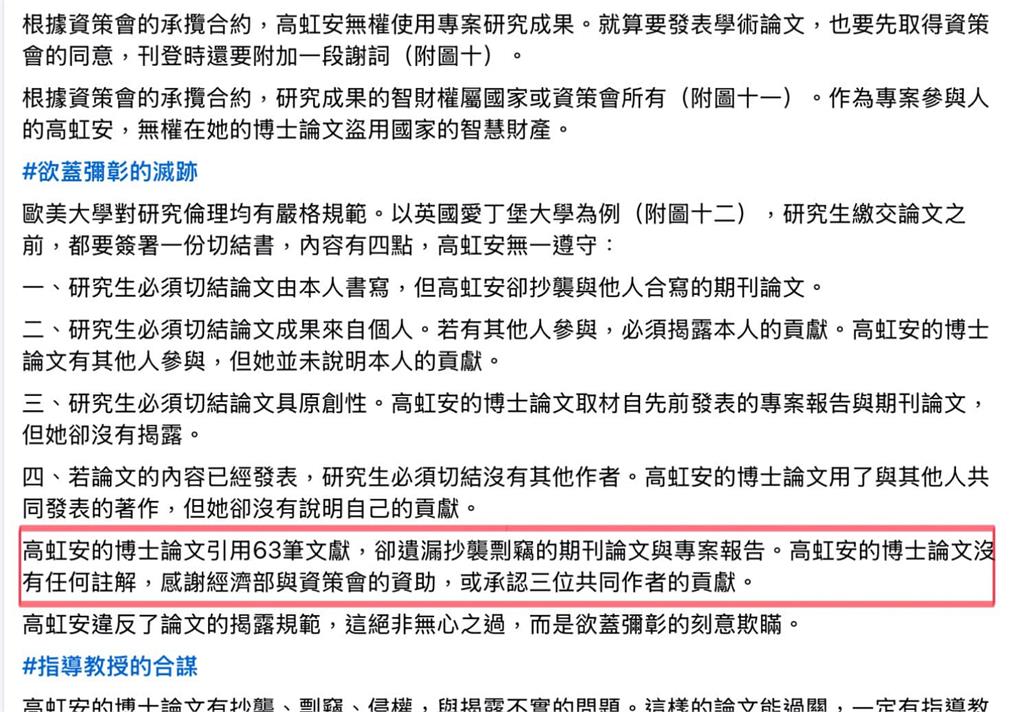

一、高虹安的博士論文大量引用一篇已經出版的期刊論文,原是資策會的專案報告。高虹安刻意隱匿文稿的出處,屬嚴重的學術抄襲。

二、我發現後在臉書予以揭發:「高虹安的博士論文引用63筆文獻,卻遺漏抄襲剽竊的期刊論文與專案報告。高虹安的博士論文沒有任何註解,感謝經濟部與資策會的資助(附圖二)。」

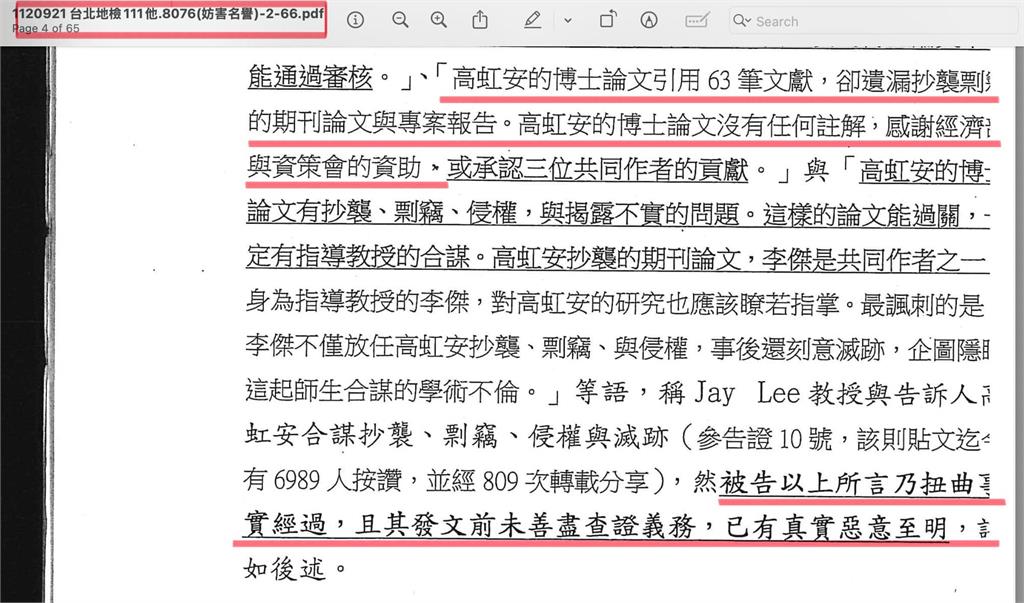

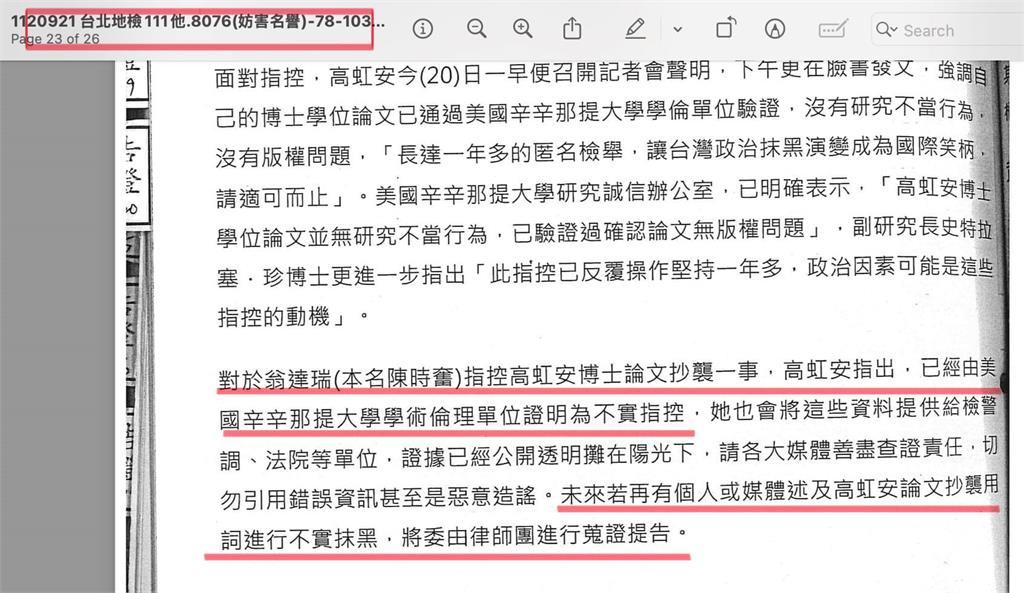

三、為了不讓論文抄襲影響選情,高虹安到北檢提告我誹謗,訴狀有這段內容:「以上所言(即我的臉書貼文)乃扭曲事實經過,其發文前未善盡查證義務,已有真實惡意至明(附圖三)。」

四、我的貼文內容屬實,即高虹安的博士論文謝辭並無提及資策會(附圖四),參考文獻也只有63則,不包括大量引用的那篇文稿(附圖五)。

五、為了入我於罪,高虹安在提告之前偷偷修改博士論文,增加一段對資策會的謝辭(附圖六)。

六、高虹安將修改過的論文送交北檢,當作我誹謗她的罪證(明明高虹安的論文有致謝資策會,但翁達瑞卻說沒有,所以犯了誹謗罪)。

七、提告後,高虹安再度偷偷改博士論文,增加了第64則參考文獻,也就是抄襲的那篇文稿(附圖七)。

八、高虹安召開記者會,對媒體出示經過修改過的論文,指控我抹黑她(明明高虹安有致謝資策會,引用的文稿也在參考文獻,但翁達瑞都說沒有,所以這是惡意誹謗)。

九、成功誤導媒體之後,高虹安再將不實的新聞報導送交北檢,當作我誹謗她的證據(附圖八)。

#有無偷改

高虹安有無偷偷改論文,當作提告我的證據呢?答案是肯定的。

高虹安把修改過的論文遞交北檢時,並未告知北檢論文的謝辭已經有了修改。高虹安刻意對北檢隱匿論文已有修改的事實。這不就是偷偷改嗎?高虹安出示新版的論文時,並未告訴現場記者,對資策會的謝辭與第64條參考文獻都是後來才增加的。這不就是偷偷改嗎?

#偷換概念

為了掩飾「偷偷改論文」的事實,高虹安宣稱一切依照校方規定,也經過指導教授同意。高虹安的說詞只能證明她不是駭客私闖校方電腦改論文,但無法否認她瞞著北檢與媒體偷偷改論文。高虹安的說詞叫偷換概念。

沒人指控高虹安駭入校方電腦偷改論文。民眾質疑的是,高虹安偷偷改論文,但沒有告知北檢,也沒有告知媒體記者,目的在陷害翁達瑞。

高虹安還說她只修改論文的謝辭與參考文獻,否認偷偷改論文內容。沒人指控高虹安修改論文內容。民眾質疑的是,高虹安偷偷改謝辭與參考文獻,目的也在陷害翁達瑞。

#有無誣告

北院與高院皆判處高虹安誣告有罪,分別處以十個月與六個月的徒刑。高虹安宣稱不認同高院的判決。高虹安有無誣告我,就讓證據來說話。

誣告的要件是「原告知道被告是無辜的,並且故意虛構事實提告」。以下就是證據的檢驗:

揭發高虹安抄襲時,我的文字包括「高虹安的博士論文引用63筆文獻,卻遺漏抄襲剽竊的期刊論文與專案報告。高虹安的博士論文沒有任何註解,感謝經濟部與資策會的資助。」

撰寫論文是高虹安的親身經歷,她當然知道我的文字沒有杜撰,完全符合事實。就算高虹安記憶不好,只要拿出存檔的論文對照,也會知道我是無辜的,並沒有誹謗她。

高虹安虛構了什麼事實誣告我呢?高虹安偷偷改論文就是虛構提告證據。為了掩飾入我於罪的惡行,高虹安宣稱提告時只能遞交網路可以下載的版本。

問題是,網路下載的版本已修改過了,不應當成提告的證據。就算網路已無原始版本,高虹安也應該告知北檢論文已有修改的事實。

在高院的審理庭,審判長詢問高虹安是否保存原始的論文版本,高虹安回答「有」。我認為這是高院判處高虹安有罪的關鍵。

高虹安手上有未經修改的論文版本,卻故意不讓律師知道,還叫律師到網路下載修改過的版本,再逕自遞交北檢當成罪證。這不就是虛構事實誣告嗎?

#我的結論

看到高虹安這兩天的言論,我想高院的法官應該會感到憤怒:都給妳減了四個月的刑期,希望妳能檢討改過,卻還在網路重複已經在法庭被揭穿的謊言。

高虹安自己說謊,卻還威脅提告説實話的人,企圖利用訴訟打壓不利於她的言論。高院的法官看到了會更生氣,因為這就是她當初欺負我的手法。

為了不讓高虹安得逞,我只好繼續與她糾纏。我也要呼籲所有網民,不要因高虹安的威脅噤聲。個人的榮辱事小,但社會不能沒有是非對錯。

若高虹安認為這篇貼文有不實的內容,請立刻對翁達瑞提告誹謗,我絕對反告誣告。若有網友遭到高虹安提告,也請讓我知道。

我不會讓高虹安繼續囂張下去。不信的話,高虹安可以試看看!

本文轉載自:翁達瑞臉書

--

※〈民視論壇〉為公開投稿平台,投書言論不代表《民視新聞網》立場。

作者/翁達瑞(陳時奮),美國大學教授

責任編輯/王玉榮