圖、文/周刊王

日本文部科學省管轄的國立研究開發法人「日本海洋研究開發機構」(JAMSTEC)最新宣布,他們在南海海槽地震源區海底約2千公尺處,利用新開發的水壓計誤差修正技術,首次明確觀測到海底地層正在持續下沉。這項發現揭示了板塊運動引起的地殼變化過程,也可能為未來預測大規模地震提供新的線索。

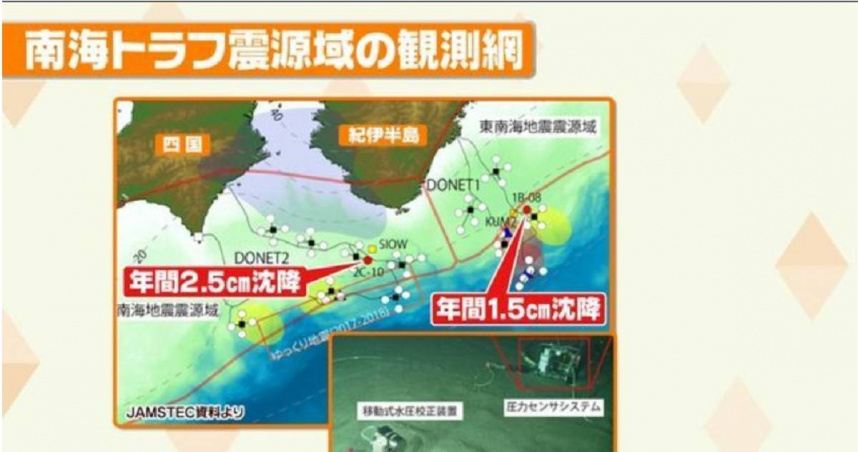

JAMSTEC副主任研究員町田表示,他們在紀伊半島到四國外海之間設置了名為「DONET」的地震與海嘯觀測監視系統。該系統能在地震源區正上方的海底,進行實時地震與海嘯的監測。經由最新技術的應用,研究團隊成功修正了深海水壓觀測的誤差,並確認海底地層正以每年約1.5至2.5公分的速度下沉,其中紀伊半島東南外海的熊野灘為1.5公分,西南外海則達2.5公分。

南海海槽地震是1種由海洋板塊持續俯衝引發的巨大地震。當菲律賓海板塊下沉入日本陸地板塊之下時,兩者交界面逐漸積聚壓力,最終釋放能量引發強震。過去雖已知這種板塊運動會導致地面緩慢下沉,但這次是首次在海底直接觀測到此現象的具體數據。

不僅是海底,日本陸地上的地殼變化也長期被追蹤。根據日本國土地理院(GSI)以衛星觀測的資料,靜岡縣御前崎的地面自1998年以來已下沉約20公分;紀伊半島最南端的潮岬,則自1970年代起,也觀測到持續的地層下陷。

高知縣室戶岬地區則呈現另一種循環模式:1946年昭和南海地震時,地面曾劇烈隆起近1公尺,但隨後又逐年下沉,顯示地殼持續積聚並釋放能量,形成隆起與沈降的週期變化。

町田指出,南海海槽震源區的海底監測如今能以「即時」方式進行,這代表有機會更早察覺地殼變化的徵兆。目前僅有2個觀測點的數據顯示明確下沉,但JAMSTEC計畫未來擴大觀測範圍,在更多地點收集資料,以建立對海底變化的全面理解。他強調,這不僅是科學上的突破,也可能成為防災體系提前預警的重要依據。