生活中心/林依蓉報導

許多民眾飽受「入睡困難」、「睡了易醒」或「整夜淺眠」的失眠困擾,這不單是生活壓力所致,更多是源於錯誤的小習慣正在悄悄偷走好眠。對此,醫師楊聰財近日在臉書公開分享「5大睡好覺」祕笈,幫助民眾能在短時間內進入準備休息的狀態,並強調「睡眠不是按下開關,而是一段降速旅程」。

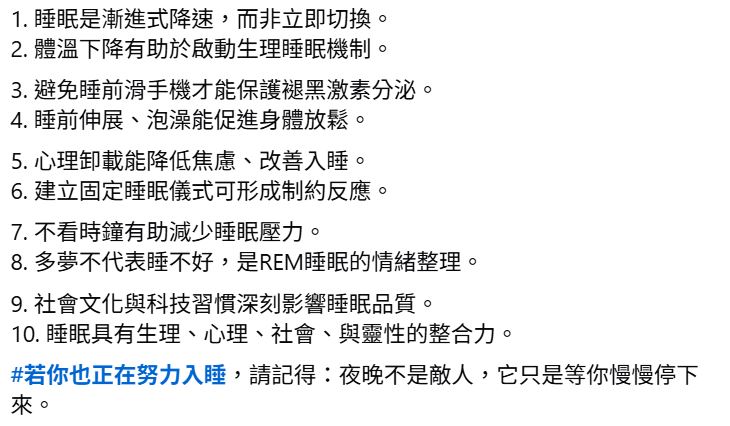

許多人常有「躺下就該立刻睡著」的迷思,導致長期困在「想睡卻睡不著」的惡性循環。醫師楊聰財近日在臉書上打破這個誤區,強調「睡眠不是按下開關,而是一段降速旅程」。醫師指出,人體像一台高速運轉的引擎,需要循序漸進的冷卻與降速,大腦必須先降低警覺、調節神經,才能進入修復迴路。然而現代人習慣在睡前用手機追劇、回覆工作訊息等,讓大腦誤以為仍處於工作狀態,難以切換至休眠模式。對此,楊醫師整理出「5大睡好覺」祕笈,提供一套完整的「睡前儀式感」,幫助民眾為身體與心靈切換至高品質的休息狀態。

1.睡前泡溫水澡、進行輕度伸展、深呼吸

能促進血管擴張與熱散失,幫助入眠。同時,規律作息能讓生理時鐘穩定運作,使褪黑激素如期分泌,身體也會更快切換至休眠模式。

2.寫下明日代辦事項、閱讀紙本書、感恩3件事

許多人困在「想睡卻睡不著」,原因是腦袋仍在線上。寫下明日代辦事項、閱讀紙本書、感恩3件事,能讓大腦順利「清倉」。

3.睡前至少30分鐘關閉所有藍光螢幕

藍光會讓大腦誤以為仍在工作,因此睡前至少30分鐘關閉所有藍光螢幕(手機、追劇),並將手機放遠,改用傳統鬧鐘,避免藍光抑制褪黑激素。

4.睡前儀式感

每天以同樣順序進行一套放鬆行為,如泡無咖啡因花草茶、擦身體乳、聽雨聲、整理枕頭、調暗燈光等,讓大腦形成「要做這些,就要睡了」的制約反應。

5.正確觀念與心態

理解多夢不一定是沒睡好,這是大腦整理情緒與整合記憶的重要過程,並接受有時難睡、情緒升高是人性,不需要自責。

醫師最後總結,真正的休息,不只是關機,更是「與自己和解」的過程。同時提醒民眾「彈性比完美更重要」,不必為偶爾的失眠而自責,只要持續實踐這套祕笈,並將睡前儀式感融入日常,就能有效縮短入眠時間、獲得高品質的睡眠。