圖、文/周刊王

台灣糖尿病患者數持續增加且呈年輕化的趨勢,還有因怕甜影響血糖控制而不吃水果的人。但專家強調「水果甜,不等於升糖指數高」,每天在早餐開始及餐前吃200克低GI(升糖指數)、高營養密度及高膳食纖維的水果,例如奇異果、番茄、柳丁,反倒可幫助預防後天的第2型糖尿病,降低36%發病率。

台灣糖尿病患者數持續增加且呈年輕化的趨勢,還有因怕甜影響血糖控制而不吃水果的人。但專家強調「水果甜,不等於升糖指數高」,每天在早餐開始及餐前吃200克低GI(升糖指數)、高營養密度及高膳食纖維的水果,例如奇異果、番茄、柳丁,反倒可幫助預防第2型糖尿病,降低36%發病率。

衛福部國健署2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查顯示,19歲以上的國人有25.5%血糖達到糖尿病前期的標準,而2019至2023年的國民營養健康調查顯示,台灣20歲以上民眾的糖尿病盛行率為12.8%。然而,台灣成人每天水果攝取量不足兩份的比例高達89%,導致膳食纖維、天然維生素和礦物質攝取不足,增加罹患第2型糖尿病的風險。

中華民國糖尿病衛教學會今天召開記者會,台大醫院代謝內分泌科主任王景淵說,民眾控糖多只關注在碳水化合物或甜度,但熱量與營養密度常被忽略。2025年美國糖尿病學會的最新飲食指引強調,均衡飲食是糖尿病照護的基礎,6大類食物都很重要,營養密度則是飲食選擇的關鍵,而當民眾每天吃200克高營養密度、低GI水果,反倒可幫助預防第2型糖尿病。此外,2025年美國糖尿病協會糖尿病醫療照護準則明確指出,蔬菜不能取代水果,因為兩者提供的營養素不同,民眾不要以為多吃蔬菜就能少吃水果。

2017年一項針對50萬中國成年人的研究顯示,攝取較多新鮮水果與降低糖尿病發生風險顯著正相關,每天吃水果的人患糖尿病風險降低12%、發生微血管併發症的風險比率降低36%,且有一項2021年針對7675名中年人的研究發現,健康的飲食包括完整水果攝取,有助於降低罹患第2型糖尿病的風險,每天攝取2份或200克以上水果的人,糖尿病發生風險更可降低36%。此外,國際研究發現,奇異果可降低與澱粉同時攝取時的血糖反應幅度,膳食纖維和有機酸能延緩腸道吸收糖類的速度,幫助緩解碳水化合物分解後的血糖反應。

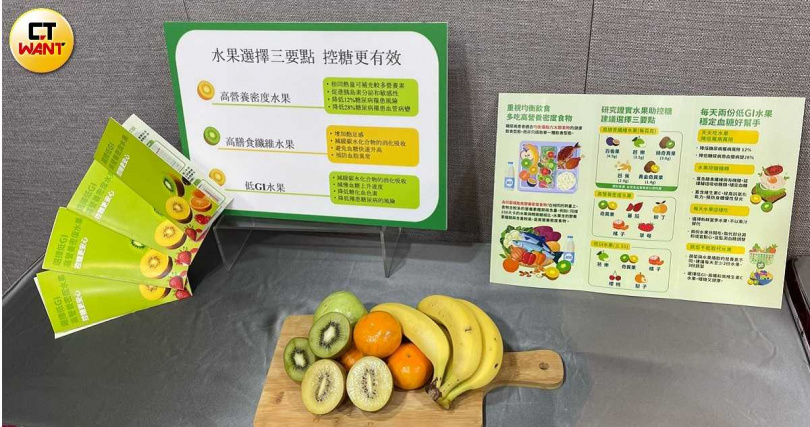

研究發現,民眾在吃水果的時間選擇上也有巧思,其中第2型糖尿病友在早餐飯後吃水果,可更有效控制血糖。王景淵提醒,民眾宜選擇低GI、高營養密度及高膳食纖維的水果,其中營養密度指的是在相同熱量下,食物含有更多種類和數量的營養素,例如一顆奇異果含有超過20種營養素,就屬高營養密度水果,而以奇異果、番茄等取代部分澱粉,在早餐開始及餐前吃更好,且從水果攝取足夠的維生素C,能減少身體發炎反應,國際研究也證實維生素C可降低認知功能障礙的糖尿病併發症發生風險。

台大醫院營養室營養師何明華則說,糖尿病友會以甜度作為判斷食物影響血糖的依據,因此擔心水果太甜而不敢食用,然而「水果甜,不等於升糖指數高」,由於水果可生食,處理方便、容易攜帶,保留水溶性纖維和維生素,對糖尿病友來說,其實所有的水果都可以食用。她也重申,糖尿病友若要達到每天攝取200克的建議量,應選擇「高營養密度、高膳食纖維、低GI」的水果,並建議從早餐開始取代部分澱粉,能更幫助血糖控制。

何明華進一步介紹「二高一低」水果,其中高營養密度水果是指在相同熱量下補充人體更多營養素、促進胰島素分泌與敏感性、有助於穩定血糖,並降低12%的糖尿病罹患風險,及28%的糖尿病患血管病變風險,例如奇異果、番茄、柳丁、草莓和莓果類;高膳食纖維水果能增加飽足感,減緩人體碳水化合物的消化吸收,避免血糖快速上升,並預防血脂異常,例如百香果、芭樂、芭蕉、綠奇異果和黃金奇異果 ;低GI水果能減緩碳水化合物的消化吸收,減慢血糖上升速度,降低糖化血色素,例如芭樂、奇異果、橘子、櫻桃和梨子。

針對平日的飲食型態,何明華建議,民眾早餐時可選擇一份低GI、高營養密度、高膳食纖維的水果,並將澱粉攝取量減半,搭配蔬菜,在總熱量不變的情況下,既能達到營養均衡,又能穩定餐後血糖。例如一份控糖早餐可包含一顆奇異果、一片全麥吐司、一個荷包蛋搭配生菜與番茄,若是外食族,也可將早餐的澱粉減半,自行準備一顆奇異果。

最後,何明華也說,民眾若吃「二高一低」以外的水果,想要達到控糖目的,以2份或200克的西瓜為例,此時分量與進食順序就非常重要,每餐可先吃蔬菜再吃蛋白質,接著再吃一些糖類及水果,並於飯後實測血糖的數值,觀察波動範圍,「有可能這個人吃的水果是中GI、高GI或低GI,但每個人的身體差異不太一樣,就像大家可能會覺得地瓜很健康,甚至會把地瓜代替白飯,但有些人吃地瓜後的血糖也很高,所以飯後實測血糖是很重要的事情。」